在航空航天、医疗器械、高端装备等领域,精密机械加工的精度直接决定产品性能 —— 从直径 0.01mm 的微型齿轮,到公差要求 ±0.005mm 的航空发动机叶片,任何微小偏差都可能导致设备失效。然而,加工过程中面临的切削变形、表面粗糙度超标、批量一致性差三大难题,始终是制约企业产能与品质的核心瓶颈。这些问题并非孤立存在,而是与材料特性、工艺设计、设备状态、管控流程深度关联,需从 “根源分析 - 工艺优化 - 系统管控” 全链条寻找破解路径。

一、切削变形:从 “力热耦合” 入手,实现材料应力精准控制

切削变形是精密加工中最易出现的问题,尤其针对铝合金、钛合金、高温合金等低刚度或高弹性材料,加工后工件常出现翘曲、尺寸偏移、形位公差超差(如平面度、直线度不达标),严重时甚至导致工件直接报废。其本质是 “切削力引发的机械应力” 与 “切削热导致的热应力” 共同作用的结果,需从材料预处理、工艺设计、装夹方式三个维度协同解决。

1. 溯源:切削变形的核心诱因

材料内应力残留:铸件、锻件在成型过程中因冷却不均产生内应力,加工时表层材料被去除,内应力释放导致工件变形。例如某航空铝合金构件,未做应力消除处理直接加工,铣削后平面度偏差达 0.15mm,远超 ±0.02mm 的要求;

切削力分布不均:刀具路径设计不合理(如单侧进给、深度过大),导致工件局部受力集中,引发弹性变形。比如加工薄壁件(壁厚<3mm)时,若采用顺铣 + 大切深(>5mm),工件易因 “切削力压迫” 出现鼓包;

切削热积聚:高转速、高进给量下,切削区温度可达 800-1200℃,材料受热膨胀后冷却收缩,形成热变形。例如钛合金加工时,因导热系数低(仅为钢的 1/5),热量易集中在刀尖区域,导致工件加工面出现 “热应力变形痕”。

2. 破解方案:分阶段控制应力释放与力热平衡

预处理:消除材料内应力

对高刚度要求的工件,加工前需进行专业应力消除处理:铝合金可采用 “低温时效(120-150℃,保温 4-6h)+ 振动时效” 组合工艺,将内应力消除率提升至 80% 以上;钛合金、高温合金则需通过 “等温退火”(温度 700-850℃,随炉冷却),避免加工后应力释放。某医疗器械企业加工钛合金骨科植入件时,通过该预处理,切削变形量从 0.1mm 降至 0.015mm。

工艺优化:平衡切削力与散热效率

采用 “分层切削 + 对称路径” 设计:加工薄壁件时,将切深从 5mm 降至 1-2mm,分 3-5 层切除材料,减少单次切削力;同时采用对称进给路径(如从工件中心向两侧铣削),使工件受力均匀,避免单侧变形。此外,选择 “高速低温切削” 参数 —— 例如加工铝合金时,转速提升至 8000-12000r/min,进给量控制在 0.1-0.2mm/r,配合高压冷却系统(压力 10-15MPa),将切削区温度控制在 300℃以下,减少热变形。

装夹创新:柔性固定 + 辅助支撑

替代传统刚性夹具,采用 “真空吸盘 + 弹性支撑” 组合装夹:真空吸盘通过负压均匀吸附工件表面,避免局部压伤;对薄壁件或易变形区域,加装可调节弹性顶针(支撑力 0.5-1N),抵消切削力引发的变形。某航空企业加工发动机薄壁机匣(壁厚 2.5mm)时,通过该装夹方式,圆度公差从 0.08mm 优化至 0.02mm。

二、表面粗糙度超标:从 “刀具 - 参数 - 环境” 协同,实现微米级表面精度

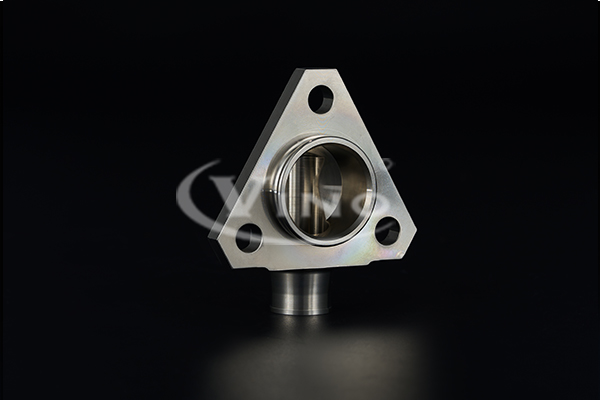

表面粗糙度直接影响工件的耐磨性、密封性与疲劳寿命 —— 例如液压阀阀芯表面粗糙度需达 Ra0.2μm 以下,否则会导致密封漏油;精密轴承滚道若 Ra>0.4μm,会加速磨损并缩短使用寿命。超标问题多源于刀具磨损、切削参数不当、加工环境干扰,需通过 “刀具选型 - 参数匹配 - 环境管控” 精准调控。

1. 溯源:表面粗糙度超标的关键因素

刀具状态失效:刀具刃口磨损(如刀尖圆弧半径从 0.2mm 磨耗至 0.5mm)、涂层脱落(如 TiAlN 涂层磨损后暴露基材),会导致切削时材料 “撕裂” 而非 “剪切”,表面出现毛刺、刀痕;

参数匹配失衡:进给量过大(如加工钢件时进给量>0.3mm/r),会在工件表面留下明显的 “进给纹”;切削速度过低(如<50m/min),则易产生积屑瘤,附着在工件表面形成粗糙凸起;

环境干扰:切削液污染(混入金属碎屑、杂质)、机床振动(主轴跳动>0.005mm),会导致加工面出现划痕、波纹。例如某精密模具企业加工塑料模仁时,因切削液未及时过滤,表面残留碎屑导致 Ra 从 0.1μm 升至 0.8μm。

2. 破解方案:全链条提升表面质量

刀具:精准选型 + 动态监测

根据材料特性选择专用刀具:加工钢件优先选超细晶粒硬质合金刀具(如 WC-Co 合金,晶粒尺寸 0.5-1μm),配合 TiSiN 涂层(硬度>3000HV),刃口锋利度保持性提升 50%;加工铝合金则选 PCD(聚晶金刚石)刀具,避免积屑瘤产生。同时,在机床上加装刀具磨损监测系统(如光学传感器 + 振动传感器),当刃口磨损量达 0.1mm 时自动报警,避免超差加工。某汽车零部件企业通过该方案,曲轴主轴颈表面粗糙度稳定控制在 Ra0.15μm 以下。

参数:精细化匹配材料与刀具

建立 “材料 - 刀具 - 参数” 匹配数据库:例如加工 45# 钢(硬度 20-25HRC),采用硬质合金刀具时,切削速度 80-120m/min、进给量 0.1-0.15mm/r、切深 0.5-1mm,可实现 Ra0.2-0.4μm;加工紫铜(软材料)时,需降低进给量至 0.05-0.1mm/r,避免材料 “挤压变形”,同时提升转速至 15000-20000r/min,通过 “高速切削” 减少表面撕裂。某电子元件企业加工紫铜电极时,通过该参数优化,Ra 从 0.6μm 降至 0.1μm。

环境:净化与防振双重管控

构建 “切削液闭环过滤系统”:采用三级过滤(粗滤 + 精滤 + 超滤),将杂质颗粒控制在 5μm 以下,同时定期检测切削液浓度(如乳化液浓度保持 5%-8%),避免润滑失效。此外,对机床基础进行防振处理 —— 采用钢筋混凝土减震台(厚度>300mm),并在机床与地面间加装橡胶减震垫(硬度 50-60 Shore A),将主轴振动控制在 0.002mm 以内。某精密轴承企业通过环境优化,滚道表面波纹度从 0.008μm 降至 0.003μm。

三、批量一致性难题:从 “流程标准化 + 实时监测”,实现稳定量产

批量一致性是精密加工规模化生产的核心挑战 —— 即使单件加工精度达标,批量生产时也可能因工装磨损、参数漂移、人员操作差异,导致工件精度波动(如某批次零件尺寸偏差从 ±0.005mm 扩大至 ±0.015mm)。其根源在于 “过程管控缺失”,需通过 “工装标准化 - 在线监测 - 数据追溯” 构建全流程管控体系。

1. 溯源:批量一致性差的核心症结

工装夹具精度衰减:夹具定位销、夹紧块长期使用后出现磨损(如定位销直径从 10mm 磨耗至 9.98mm),导致工件定位偏差;

加工参数动态漂移:机床主轴转速、进给轴定位精度随温度变化(如机床运行 2h 后,主轴温度升高 5℃,转速偏差达 2%),或刀具磨损导致切削力变化,参数偏离初始设定值;

人工操作差异:不同操作人员装夹力度、刀具更换顺序不同(如夹紧力从 500N 波动至 800N),导致工件受力不均。

2. 破解方案:构建全流程稳定管控体系

工装:高精度制造 + 定期校准

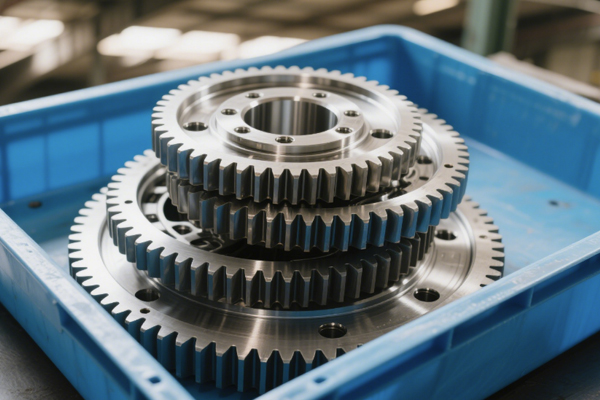

采用 “高精度工装 + 磨损补偿机制”:工装夹具关键定位部件(如定位销、基准面)采用磨削加工,精度达 IT3 级(公差 ±0.002mm),并表面镀铬(厚度 5-10μm)提升耐磨性;建立工装校准制度,每加工 500 件或使用 1 周后,用三坐标测量机检测夹具精度,若磨损量超 0.003mm,通过垫片补偿或更换部件恢复精度。某精密齿轮企业通过该方式,批量生产时齿轮齿距累积误差波动从 ±0.008mm 缩小至 ±0.003mm。

监测:在线检测 + 实时调整

在生产线中嵌入 “在线检测单元”:例如加工轴类零件时,在机床主轴端加装激光测径仪(精度 ±0.001mm),每加工 1 件自动测量直径、圆度,数据实时传输至控制系统;若检测值接近公差上限(如设定公差 0.005mm,检测值达 0.004mm),系统自动微调进给量(如从 0.1mm/r 降至 0.09mm/r),避免超差。某液压件企业引入该系统后,批量产品尺寸合格率从 92% 提升至 99.5%。

管理:数据追溯 + 过程优化

搭建 MES(制造执行系统)与 SPC(统计过程控制)协同平台:记录每批次加工参数(转速、进给量、切削液温度)、检测数据、操作人员信息,形成 “工件 - 参数 - 人员” 全追溯链;通过 SPC 分析数据波动趋势(如采用控制图监测尺寸偏差),当出现异常波动(如超出 ±3σ 范围)时,自动触发预警,排查工装、设备或参数问题。某航空零部件企业通过该管理体系,批量生产精度波动幅度降低 60%。

四、协同优化:构建精密加工精度保障体系

三大难题的解决并非孤立,需建立 “设备 - 工艺 - 人员 - 管理” 协同优化体系:

设备层面:定期对机床进行精度校准(如每季度用激光干涉仪检测进给轴定位精度,误差超 0.005mm 时进行补偿),确保设备基础精度;

工艺层面:采用数字化仿真技术(如 UG、Deform 软件),提前模拟切削过程中的应力、温度分布,优化刀具路径与参数,减少试错成本;

人员层面:开展专业培训,确保操作人员掌握 “参数调整、工装校准、异常判断” 技能,避免人为失误;

管理层面:引入数字化孪生技术,构建加工过程虚拟模型,实时映射物理设备状态,提前预测工装磨损、参数漂移风险,实现 “预防性维护”。

精度突破,源于系统性创新

精密机械加工的三大难题,本质是 “技术细节” 与 “系统管控” 的双重考验。企业需跳出 “单点优化” 思维,从材料预处理到成品检测,从设备维护到人员管理,构建全链条精度保障体系 —— 切削变形的解决需平衡力热耦合,表面粗糙度的控制需精准匹配刀具与参数,批量一致性的实现需依托标准化与实时监测。唯有将 “技术创新” 与 “管理升级” 深度融合,才能突破精度瓶颈,实现精密加工的稳定、高效、规模化生产,满足高端制造领域对 “微米级精度” 的严苛需求。